-- リトルミンストレル --

花びらの形の愛らしいハープ、リトルミンストレルで好きな曲を伴奏つきで演奏しましょう。

» リトルミンストレルを弾いてみた

リトルミンストレルの弾き方教室第11回、印象がひっくり返って聞こえる伴奏を正しくする方法を説明します。

長調と短調がひっくり返って聞こえる現象

前回に左手の伴奏に加えて右手も伴奏に参加する方法を説明しました。右手が伴奏に参加することによって3本の弦が響きあい、いかにもハープらしい演奏になることが分かりました。同時に、長調で伴奏しているつもりなのに暗く聞こえる、逆に短調で伴奏しているのに明るく聞こえるという、長調と短調がひっくり返って聞こえる現象が起こることも分かりました。伴奏としてはそれも間違いではないのですが、自分の意図したとおりに伴奏できていないのが不満です。

右手も伴奏に参加して例題を演奏したときの問題箇所を見てみましょう。

» 右手も伴奏に参加して例題を弾いてみた

楽譜の?(1)の箇所は長調で伴奏しているつもりなのに暗く聞こえます。よく考えてみると、ドの音を伴奏するために1つ飛ばし隣の音―ラの音―を鳴らしている…こんなことをすればそりゃ短調で伴奏しているように聞こえるでしょう。

楽譜の?(2)の箇所は短調で伴奏しているつもりなのに、私には明るく聞こえます…うーんどうでしょう、これは人によってはそう聞こえないかもしれませんけど。私は気になります。

右手で伴奏しない、あるいは2つとばしの弦を弾く

伴奏の長調と短調がひっくり返って聞こえる現象について、対処法は2つです。

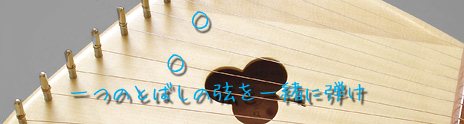

1つは、その問題箇所だけ右手で伴奏するのを止めること。

そうでしょう。右手で伴奏したらおかしくなったのだから、右手で伴奏しなければいいです。楽譜の?(1)の箇所はまさにそれです。なにもしなければいいのに、わざわざ右手で1つとばし隣のラの音を弾くから、長調のつもりが短調になって聞こえるのです。

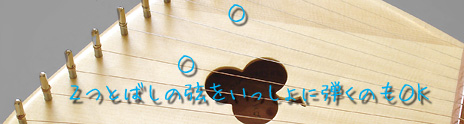

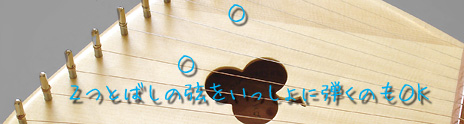

2つは、その問題箇所だけ右手人差指で2つとばし隣の弦を弾きます。

「1つとばし、2つとばしで隣合う弦は響きあう」というルールを思い出してください。第1候補がだめなら第2候補を試します。ふつうは右手人差指はメロディーの1つとばし隣の弦を弾きますが、長調と短調がひっくり返って聞こえるときは、ここだけ2つとばし隣の弦を弾きます。これでまずなんとかなります。

右手も伴奏に参加して例題を演奏(改良版)

» 右手も伴奏に参加して例題を弾いてみた(改良版)

以上をふまえて例題を弾いてみました。どうでしょうか。私としては思ったとおりの印象にできあがったつもりです。

楽譜の(1)の箇所については、そこだけよけいな右手の伴奏を止めればOKです。でもそうするとメロディーのドの音しか鳴らないことになって、さびしいです。なので私はこのときだけ左右交代。左手でメロディーのドを弾いて、右手で高い音で伴奏をぽろんと入れました。こうすると華やかな感じになります。この方法は次回に説明します。

楽譜の(2)の箇所については、そこだけ右手人差指で2つとばし隣の弦を弾いて解決しました。さっきと違いは分かりますか。私としては、こっちの方が意図したとおりの印象です。

ああでもないこうでもないと試行錯誤する

ここで厳しくもあり楽しくもあるのが、どのように伴奏しても間違いではない、ということです。答えは無数にありますから先生から「このとおりに演奏すれば安心です」といった保証をもらうことができません。今まで説明した私の伴奏も「私だったらこれがいい」というだけのことです。

逆に、どのように伴奏するかというところにその人の個性が表れます。例題についても「もっときめ細かく長調と短調を弾き分けた方が好き」という人もいるでしょうし「まるごと長調だけでばーんと演奏するのがかっこいい」という人もいるでしょう。

ヒントは長く時間をかけることです。

1つの曲を繰り返し演奏します。そうするとそのうち「ここが気になる?」という箇所が出てきます。そうしたらそこを修正します。何ヶ月も演奏しても気になるところが見つからなくなったら、それはまぎれもなくあなたの伴奏だと、胸を張って言っていいです。

楽器があればもっと楽しい毎日

» 変わった楽器、珍しい楽器の販売は世界楽器てみる屋